厚生労働省は速報値を公表し、2024年に生まれた子どもの数が72万988人と統計を取り始めた1899年以降過去最低を記録しました。

この数字は外国人も含まれるので、日本人に限れば出生数が70万人を割る可能性があると言われています。

出生数は9年連続で減少しており、前年比5%の減少となっています。

国立社会保障・人口問題研究所の公表では、出生数が73万人を下回るのは2039年と予測していたので15年も早く少子化が進んでいるということです。

今後の日本はどうなってしまうのでしょうか。

日本の出生数

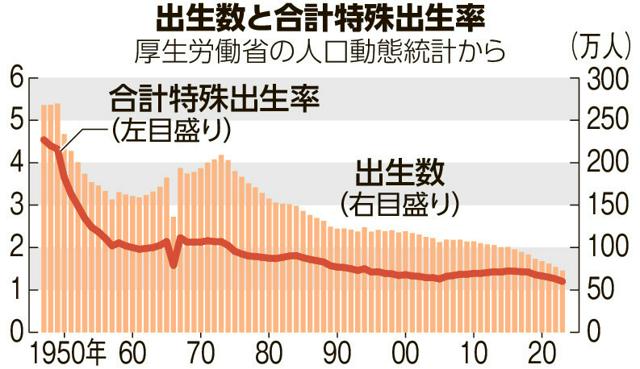

日本人の出生数は1949年の第一次ベビーブームで最多の269万人でした。

また、第二次ベビーブームには約209万人の子どもが生まれました。

そこから出生数は徐々に減少していき、2016年には100万人を下回り約97万人となりました。

今後の出生数が70万人を下回るのは確実となっており、少子化に歯止めが効かない状態となっています。

出生数減少の原因

国立社会保障・人口問題研究所によると少子化の原因は

- 未婚化、晩婚化、晩産化

- 経済的な理由

- 仕事と育児の両立の難しさ

- 女性の社会進出

- 価値観の多様化

- 育児の負担が大きい

- 家が狭い

以上の7つが挙げられます。

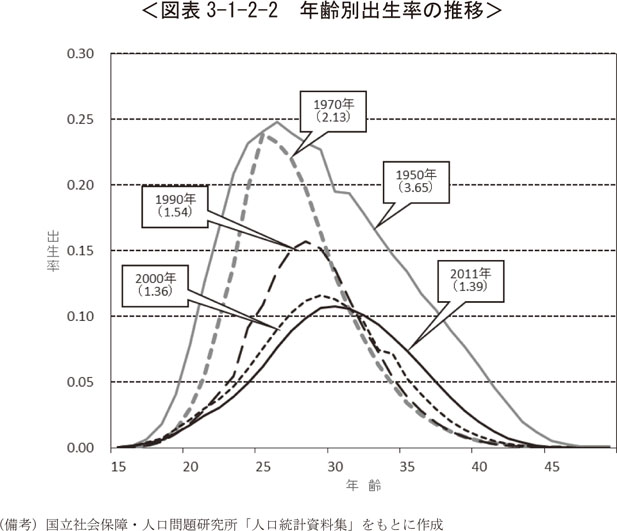

年齢別出生率

1950年から1970年には20代半ばでピークを迎えていた出生率が1990年以降徐々に山が右側にずれていき、2000年以降は30代がピークとなっています。

このグラフから出生率の低下と晩産化が進行していることがわかります。

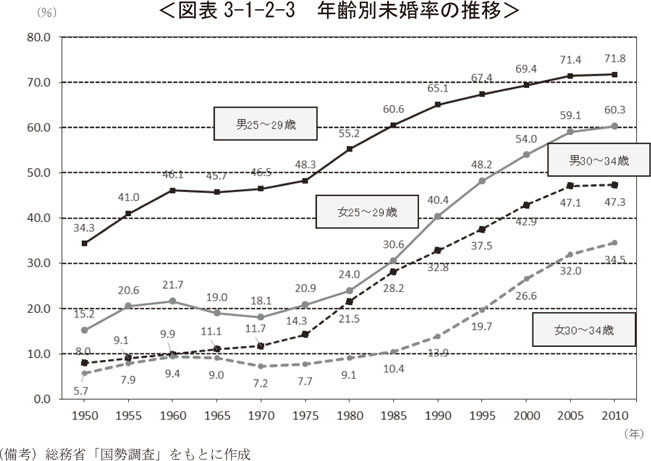

未婚率の増加

低収入の人ほど未婚率が高い傾向になっており、昨今の不況、増税などの現役世代の負担増により未婚化が進んでいると思われます。

しかし、2024年の婚姻数は48.4万組と前年比2.1%増となり、2年ぶりに増加に転じているため

今後未婚率が減少することも期待されます。

女性の社会進出

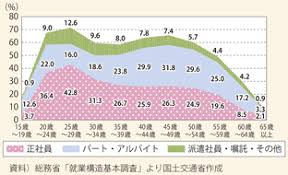

厚生労働省によると、令和5年の女性の労働力人口は3,124万人で総労働力人口の45.1%を占めています。

年齢別の就業形態をみると、「正社員」は25歳~29歳がピークになっています。

核家族化の進展により、女性は「仕事」と「育児」のどちらかを選ばなければいけなくなり、その両立が難しい社会環境も少子化の要因と考えられます。

住宅の狭さ

現在住宅価格の高騰や狭さが子どもを産もうという心理を冷やしていると言われており、若い世代では理想の子どもの数を持てない理由として「住宅の狭さ」と答えた割合は2割を超えています。

少子化の対策

2024年から政府は「異次元の少子化対策」を掲げています。

児童手当や給付金、子育て世帯への支援がどのように変わっていくか見ていきましょう。

児童手当の拡充

- 所得制限を撤廃

- 支給期間を高校生年代まで延長

- 第三子以降の支給額を3万円に増額

- 支払回数を年3回から年6回に増加

育休・時短勤務

- 男女共に育休中の手取り額増額

- 時短勤務への給付

出産費用・保育

- 出産費用の保険適応

- 都民は無痛分娩最大10万円助成

- 保育所利用要件の緩和

- 住宅ローンの金利優遇

高等教育費・奨学金

- 3人以上の子どもがいる多子世帯に大学などの授業料無償化

- 授業料後払い制度

- 奨学金の対象者拡充

手当や給付金が増えることは良いことだと思いますが、男性の育休取得率が3割程度とまだまだ育児がしやすい社会環境が整っているとは言えません。

一番重要なことは、子育てがしやすい環境を整えることだと私は思います。

子育てしながらでも働きやすい職場や男女共に育休を取りやすい環境があれば安心して子どもを産めるのではないでしょうか。

今後の出生数

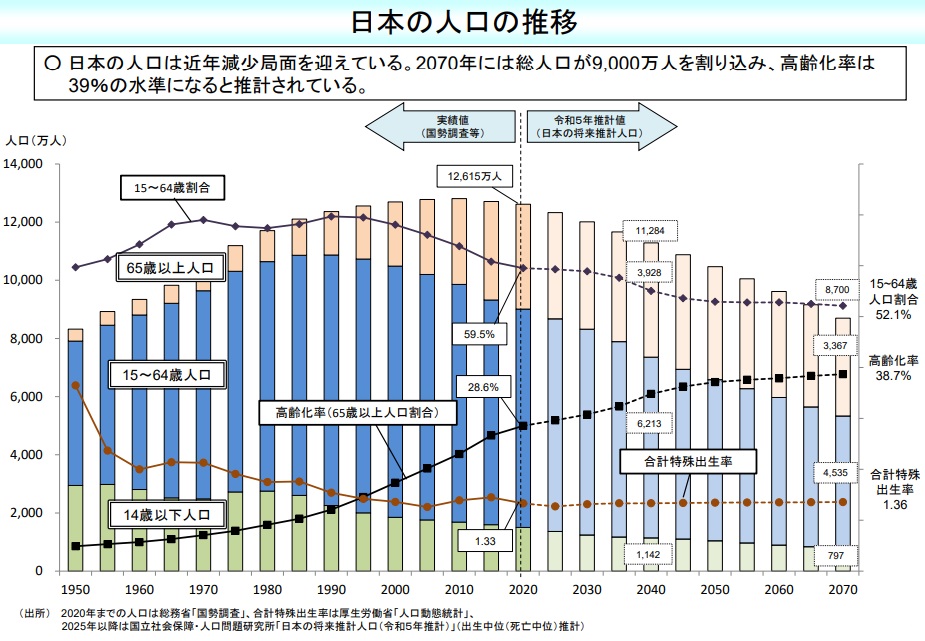

今後の日本の人口は2020年の2億2,615万人から2070年には8,700万人に減少するとみられています。高齢化も進行し、65歳以上の人口割合は2020年に28.6%から2070年には38.7%に増加する見込みです。

このまま出生数が減少していくと2070年には40万人を切るのではないかと思われます。

これからの少子化対策が今後の日本の人口減少を止めるのに重要な役割を果たすといっても過言ではないでしょう。

コメント